Шёл трамвай девятый номер... (рекомендуем для хорошего настроения)

Шёл трамвай девятый номер...

(рассказ)

Данное произведение описывает винницкий трамвай 60-х годов ХХ века. Рекомендуем почитать. Особенно интересно будет винничанам.

А вот и сам рассказ...

Положим, не девятый, это только в песенке когда-то так пелось.

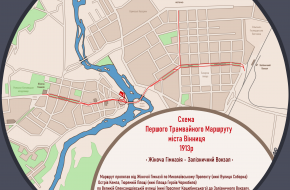

А номер, о пассажирах которого я хочу рассказать, и пожалуй, не только о пассажирах, был первый, маршрута «Химзавод—Электомережи». По-русски значит электросети.

Сегодня в нашем очень цивилизованном мире научились легко давать четыре ответа на один вопрос. В Виннице же, сколько себя помню, на один ответ задавалось четыре-пять вопросов. Этому не учились, с этим здесь рождались.

Расскажу вам о моей заурядной поездке в винницком трамвае (подавляющее большинство взрослого населения на нашем Замостье произносили это слово так: транавай) того самого маршрута. Ехать мне было от гинекологической замостянской больницы на улице Ворошилова до остановки «Музыкальный театр» в городе. Это — минут двадцать-тридцать.

Два старика-еврея на остановке, где я сажусь. Диалог:

— Что-то долго нет транавая… Вы не знаете, они ходят или, может, уже нет?

— Я знаю… Если ходят, то да, а если нет, то нет.

Между прочим, сразу после войны теперешняя 4-я гинекология была госпиталем военных летчиков, которым мы носили легальные свежие, минуту тому с дерева, прозрачные «мраморные» папировки — так у нас называли «белый налив», — и нелегальные чекушки из «Голубого дунайчика», через дорогу напротив. Вот уж повеселились бы пилоты, узнав, кто и почему будет лежать в их палатах всего через пятнадцать лет…

Наверное, так и будет ехать этот трамвай, с разговорами моих случайных попутчиков, с отступлениями, ассоциациями, «вставными номерами». К примеру: «Если ты, приехав в Винницу, подумал, что самый красивый, — это еще ничего. Но если ты подумал, что ты самый умный, — ты делаешь большую ошибку…»

«Шел трамвай девятый номер / А в трамвае кто-то помер…» О чем же еще писать, как не о «кусочке жизни». Дай-то Бог, чтобы вам услышались железные трамвайные колеса и увиделись глаза тех пассажиров…

Я ехал на встречу с моим другом Исааком Гершем, который тогда учился в горном институте в Днепре. Такое название Днепропетровска я впервые услышал от него. Я же прибыл из древнего русского города Курска, занимавшего в то время по статистике ЦК комсомола третье место по преступности

в СССР. В этом доблестном городе я и был тогда прописан в качестве студента пединститута. Герш учился гидрогеологии, которой при желании можно было научиться. Я — русскому языку и литературе. Тогда я не знал, что этому научиться невозможно. С этим, как в Виннице, нужно родиться.

Поездка на трамвае с мотором «Российской электрической компании» выпуска 1898 года в медном кожухе — от 4-й дамской больницы до Музтеатра — семь остановок. Тех, кто будет читать это до конца, прошу запомнить: семь. Запомнить для того, чтобы попытаться понять природу человека с винницкого Замостья, который всего за семь «транавайных» остановок попытался оставить «свой след» в самой суровой области человеческой деятельности, в области духа. И еще одно предупреждение, без него труднее почувствовать атмосферу в том трамвайном вагоне. Его так кидало из стороны в сторону, он так шатался, что еще немного и пойдет «транавай» гулять по траве и газонам без всяких рельсов. Пассажиры вынуждены были ежеминутно хвататься друг за друга, обниматься и вести себя прямо по родственному, по-винницки. И все эти — «мужчина, это не понравится моему мужу: он стоит рядом, с другой стороны…», «не надо ложиться на меня, мы еще мало знакомы…», «женщина, то мой карман… я боюсь, шо вы там найдёте не то, шо вам надо…», «откуда вы знаете, шо мне надо?», «если бы не мозоль, то я бы разрешил вам стоять на моей ноге до конечной…» — все это звучало не перебранкой, а разговором близких и понимающих людей.

Понятно, что в трамвае, даже если он везет вас от конечной до конечной, не может быть «производственного» плана на разговоры пассажиров, на их мысли; и сюжета быть не может. Могут быть неожиданности, удивления, глупости и короткий проблеск острого умного слова.

Еду стоя, держусь за брезентовую петлю. Внизу, прямо подо мной, сидят две девушки. Наверное молодые педагогини. Звучит как богини… Оно и переводится с очень древнего, как «ведущая детей».

Слышу:

— Задаю вопрос твоему двухметровому Каштельному…

— Коле? А он опять ждал меня у подъезда с цветами… Говорю, хватит обрывать клумбы. А он: Марина Витальевна, это — честные розы, я их купил на базаре.

— Взяла?

— Он такой трогательный…

— Смотри, из комсомола вылетите оба. Ему-то что… Пацан. А ты себе жизнь попортишь… Отшей его раз и навсегда!

— Посмотрим… Так, что ты его спросила?

— «Расскажи, почему американский президент Линкольн освободил негров от рабства?» Знаешь, что он выдал? «Линкольн, — говорит, — считал, что освобождение негров будет полезно американскому баскетболу».

Я не слышу, о чем дальше говорят эти девушки, я вспоминаю, как, не поступив в родной винницкий пединститут, — историю эту, с остро ощущаемым чувством мести советскому антисемитизму, я рассказывал уже не раз, — распродав уникальную библиотеку, поехал горевать к своим друзьям, поступившим в МГУ, и там увидел выступление впервые посетившей СССР баскетбольной команды «Глоуб троттерс». Мне перевели это так: дриблингом по земному шару.

Союз тогда обалдел от этих негритянских ребят: то, что они вытворяли с мячом, нельзя было увидеть даже в цирке. И тут я полностью был согласен с Колей Каштельным. Разве негры-рабы так играли бы в баскетбол, как играют ныне негры свободные? А еще неведомый Коля был мне симпатичен, потому что ломал каноны: ученик — а вот, дулю всем вам! — цветы учительнице. Надо сказать, красивой учительнице… Да что там, вспомните, как вы влюблялись в своих Марин Витальевных…

Жизнь она и в трамвае жизнь.

* * *

— Нас у мамы двое, и у каждого своя комната! — чистый детский голос звонко, громко, слышит весь трамвай. Люди ищут глазами ребенка, сообщившего редкую в то время реалию… Когда еще Никита Сергеевич партийно пообещает народу по отдельной комнате на брата, а тут оно уже в натуре есть. Живут же люди… Кто они? Конечно, не наши, не замостянские. Мы, к примеру, после войны проживали на четырнадцати метрах вшестером, а потом уже втроем. Мама и отец так и померли на этих барачных метрах с удобствами во дворе.

Преподносит трамвай сюрпризы. Хоть за детей порадуешься, только бы не покалечили их души эти отдельные комнаты. Это во мне говорит будущий учитель…

* * *

Я все время мигрирую по вагону, в зависимости от того, сколько людей вышло-вошло. Шаг вперед, два назад; два вперед — четыре назад… Сейчас «подо мной» два пожилых дядьки. По всему, встретились впервые, сидят рядом. Вспоминают войну и как с нее пришли. Удивляются, что остались жить. Мне почему-то запомнилось это:

— Вот раньше презерватив стоил три копейки, а пирожок с повидлом — пьять…

— Да… Это ж как можно было погулять на восемь копеек!

— Слушайте, а как вы спасаетесь от похмелья?

— От похмелья? А как всегда от этого спасаются умные люди? Сто грамм и квашеная капуста с рассолом. И если умная жена, то двери на клямку… Как рукой снимает!

— Ну то я вам сейчас скажу такое, шо вы будете долго смеяться… Прочитал в журнале «Вокруг света», внук выписует, интересное чтение получилося… Так там написано, шо древние ассирийцы толкли в ступе… шоб вы думали?! — клювы ласточек! Потом добавляли до этого сырые яйцы с уксусом, и это страхоття пили на похмелье…

— И шо? Помогало?

— За это не написано. Написано только, шо пили.

— Мало ёлопов на свете? Каждый шо-то придумует. Клювы с ласто-чек… Почему не вухи с кроликов? Есть водка, капуста и рассол — шо еще дуракам надо?

— Я с вами абсолютно согласный. Ручка есть? Нет? То усно запомните мой адрес: Буденного, четыре, возле самого стадиёна. Приходите, старуха любит гостей…

* * *

— Слушайте сюда. У меня есть зять от внучки. Я не знаю, как это назвать по-русски, кто он мне есть. Но ни у кого в Виннице нет такого зятя. Мало, шо принес в дом котенка… Конечно, деньги в дом лучше, но ладно, пусть будет котенок. Я не люблю, но для правнуков живое в доме — люди говорят, шо это хорошо. Теперь стал вопрос, как его назвать. Шо вы себе думаете? Они назвали его Изей! Кота назвать Изя?! Я им говорю, вы, что, сошли с ума? Кота — человеческим именем? Что, мало для кота есть имен? Сколько хочешь — Коля, Петя, я знаю, Ваня, наконец…

Полтрамвая лежит. Старая-старая еврейка ничего не понимает: шо такое, шо? Почему люди смеются. Она так и не поняла, что в этом трамвае, так случается в трамваях, ехали нормальные люди. Они простили даже еврейский шовинизм, потому что его выразителем была древняя еврейка. Они, кто знал, а кто интуитивно понял, сколько этой старухе досталось от рождения и до близкой уже смерти, — от погромов, войны, вечного антисемитизма и так называемого космополитизма — от истории и людей.

Я тоже немного посмеялся. Но и для печали осталось место. Мне вспомнились строчки еще и сегодня недооцененного поэта моего времени Константина Левина, к которым и добавить нечего:

Мы потихонечку стареем,

Мы приближаемся к золе.

Что вам сказать? Я был евреем

В такое время на земле.

Так и видится и слышится тот благородный смеющийся трамвай и недоуменное, составленное из одних морщин, — темное лицо еврейской старухи…

* * *

В том трамвае сидения размещались так: с одной стороны — скамейки на трех человек, а с другой — на одного. И вот, с той стороны, где сидели по одному, ударили сразу залпом. Кто говорил, мне видно не было, заслоняли плотно стоящие в проходе. Мой друг называл это временно сплоченным коллективом. Я мог только по голосу догадываться о говорящих. Времени прошло немало, но за смысл и колорит я и сегодня отвечу.

… — Что вы мене рассказываете за себя такие страхи, если я сама живу под лозунгом: «Беда не приходит одна, беда приходит две!» Так что? У обедвех сестер ушли мужья в один день? И в один день не вернулись? Вэй

з мир… Я — женщина переживательная, я из-за ваших сестер теперь всю ночь не буду спать…

… — Ты помнишь Севу? Ну, что жил в «деревяшке»? Кило на сто двадцать… Да, именно он. Ты уже переехала на Вишенки, а он на второй день ушел от Гали! Ну да! Трое сопляков повесил на нею одну. А у нее же мама лежачая… До кого ушел? До молодой засранки со швейной фабрики. Красивая? Шо тебе сказать… Составлена с двух частей: голубые глаза, а остальное жопа. Об чем говорить: есть такие мужики, в которых г… больше, чем веса.

… — Ну, сели, как всегда, кинуть в «триньку» в сухую, на спички, побаловаться. Тут приходят хлопцы с базара. Игра пошла на интерес. А тут этот поц, доцент с пединститута. Он короля от валета не отличает. Попросился. Предъявил сармак. Пустили, показали, шо к чему. Разок сыграли товарищескую, для демонстрации правил. И — пошло! Шо тебе сказать? Я в карты играть начал, когда мама меня на горшок посадила. И другие хлопцы не вчера взяли в руки колоду. Сема! Он раздел нас всех за минут сорок. Я такого еще не видел. Все коны были его без промаха! Ему так везло, как будто он нашел подкову от слона!

… — Мужчина, шо вы смотрите на меня, кабу-то я уже голая! За такое смотрение есть две цены: или платить деньги, или получить по морде!

— Зупынка — вулыця Червоных курсантив! — объявила кондукторша, женщина средних лет с нормальной украинской грудью пятого размера. Трамвай остановился в квартале от цветущего сада Тюти, Юрки Цвиргуна, — и я вспомнил. Рассказывать воспоминания долго, а вспомнить — два мига. Пока трамвай стоял, я вспомнил…

Был в нашем городе почетный гражданин — генерал Стецько. Генерал этот, отважно сражавшийся всю войну и особо отличившийся при освобождении Винницы, поселился здесь после взятия Берлина, дослужился до генеральской пенсии и зажил почетной жизнью.

Генерал на год вперед оплачивал в каждом кинотеатре любимое кресло — девятое в одиннадцатом ряду, — и никто не имел права сесть в это кресло. Такова была прихоть генерала. Иногда он подзывал глянувшегося ему пацана и говорил:

— Сегодня можешь посмотреть кино в «Коцюбинского». Будет полезно… Скажешь, что генерал разрешил. Знаешь мое кресло?

Но кто не знал кресло генерала!

— Одиннадцатый ряд, номер девять!

Но чаще и с удовольствием он предлагал свое кресло красивым женщинам. Он к ним очень хорошо относился.

Была у генерала еще одна причуда: надев свой парадный мундир и все награды — зрелище внушительное, — он садился в трамвай и собирал дань уважения. Но не только. В трамваях он разговаривал с народом — читал лекции на всякие темы: международные, внутренние, моральные… Лекции были собраны из унифицированных «узлов» и рассчитаны как на временного пассажира — одна-две-три остановки, так и на пассажира постоянного — до конца маршрута. Ориентировался генерал мгновенно, имелся опыт оперативных действий.

И вот что еще о генерале необходимо знать: он был натуральный холостяк, то есть никогда не женился. Выглядел, несмотря на солидный возраст, молодцевато; к тому же систематически подкрашивал волосы, делал массаж и красиво, по-генеральски, ухаживал за молодыми женщинами. Вкус имел… «Падать — так с высокого коня!» — говорил он, увидев достойный объект. Женщины, посетившие его впервые, могли свидетельствовать, что чистота и аккуратность генеральской квартиры были идеальными. Они удивлялись, а он, на минуту опечалившись, отвечал: «Дорогая, одиночество — это когда ты всегда знаешь, где лежат твои вещи…» Отпуская гостью, обязательно дарил скромное золотое колечко. Деньгами не унижал.

В городе все знали Стецько, по-своему, по-винницки, любили его и уважали генеральские причуды. Фима-скрипач, в прошлом правый крайний легендарного винницкого «Динамо», а теперь бессменный руководитель маленького популярного оркестрика, игравшего в ресторане «Винница» свои очень душевные мелодии, при появлении генерала в дверях ресторана всегда исполнял туш, и все посетители дружно аплодировали. Генерал был доволен и махал всем рукой, Фиму же и в его лице весь оркестрик обнимал, прижимая к орденам и медалям, а потом садился за столик у самой эстрады. Выпивал немного и всегда коньяк. Пьяным генерала не видели. Обычно он бывал слегка подшофе.

И вот однажды в таком бесшабашно уверенном состоянии сел генерал

в трамвай, в котором ехала из города на свое Замостье моя Бабушка. Она ехала с кладбища, где отдала дань близким усопшим, рассказав им о том, как без них идут дела на земле.

Генерал, окинув орлиным взором пассажиров вагона, оценив контингент, вдруг завелся на не совсем обычную тему: о том, что мужчине не надо жениться. Никогда и ни на ком!

— Посмотрите на меня! Разве дожил бы я до таких лет, разве выглядел так, если бы хоть раз женился? — громко и четко вопросил он трамвай. — Не женитесь, товарищи мужчины! Это вам мой стратегический, военно-полевой совет!..

Наверное, генерал, вошедший в холостяцкий раж, продолжил бы свою лекцию на эту интересную тему, но — раздался голос Бабушки:

— Ну и если бы вы на нас не женились, то кем бы ты командовал, старый дурень?

Пассажирам показалось, что трамвай, идущий с горки на мост, вдруг резко затормозил. Генерал замер с поднятой рукой, которой он дирижировал себе во время выступления. Несколько секунд было тихо, слышался только скрежет железных колес. Потом Старый город, Город и Замостье услышали хохот. Так смеяться умеют только в Виннице.

Надо отдать должное генералу: он смеялся громче всех. И тут все в трамвае увидели, каким молодым и красивым был генерал Стецько во время войны, каким он был лихим и веселым… И подошел он к Бабушке, и поцеловал ей руку, и на остановке вывел ее из трамвая. Потом генерал повернул голову к Бабушке и приглашающе согнул свою надежную генеральскую руку. Бабушка оперлась на нее, и они пошли…

И все пассажиры ошеломленно смотрели им вслед, потому что такого чуда они еще не видели: по улице Красных курсантов к цветущему белому острову Тютиного сада шли молодые седые мужчина и женщина. Он — высокий, стройный, сильный; она — маленькая, очень фигурная и женственная.

— Наступна зупынка — «Дом Быту»! — и трамвай поехал дальше…

* * *

Был в то наше время на Украине писатель-юморист Остап Вишня. Можете не верить, но популярность его была просто ненормальной. Почти такой, какую недавно имел Жванецкий. Когда по радио читали его рассказы, особенно охотничьи, народ ложился. Не помню, кто тогда был вождем Украины — Каганович или Хрущев, — так вроде сказал: «Такой талант — не дает работать!» И Вишню запретили читать в рабочее время. Или раненько утром, или после шести ноль-ноль.

И вот в нашем винницком трамвае номер один слышу я от впереди сидящих — ну один к одному — ожившую охотничью интонацию Вишни и прямо-таки вижу картину Серова «Охотники на привале»:

— Понимаешь, когда он рассказывал, я, конечно, не верил. Ну, кто ж поверит! Ну, выпили, поговорили… Я не знаю, как ты, а я выпивши сразу большим героем становлюсь! Особенно по женской части… Прямо, переход Суворова через те Альпы. Сколько на ровном месте натерпелся от жены… Ну, я и думал, что он про свою собаку, как я про свои Альпы. А потом… Сам увидел! Могу на суде свидетелем быть!

То, Вася, была собака… Он за нее, как за машину, заплатил. На вид никогда не скажешь. А он же не только охотник, он и рыбак будь здоров! И вот, когда он на рыбалку уходит, оставляет ее дома. Зачем ему собака на рыбалке, правда? Кинет ей две булки хлеба — сам видел! — и говорит: «Дели как хочешь. Иду на три дня. Понял?» Собака кивает, мол, понял, иди, не беспокойся. Мы еще за порог не шагнули, а она уже начала делить буханку… Отакая была собака, Вася!..

— Бреши, но знай берег… Как собака может делить буханку?

— Как?! А так — ножа в зубы, лапой держит и режет на ровные куски. Понял?

Ближние пассажиры завелись:

— Ото брехун: а ни миллиметра не покраснел!

— Как же собака будет резать буханку, если одной лапой держать?

— Так, може, двомя?

— В этом транавае собралися одни ёлопы, я вам говорю!

— Граждане, — поднялся охотник, оглядевши вагон, сказал: — Граждане, я ж потому и рассказую, что сам видел этот небывалый случай!

— Ты сам с откудова? — красивый такой, бархатный баритон.

— С Замостья…

— Ну, то в таком разе, все Замостье — есть небывалый случай.

Мне бы сейчас встретить того баритона, я бы сказал ему, что сам он тоже «небывалый случай»: так точно угадать… А Остап Вишня, наверное, пожал бы руку всем и каждому в трамвае номер один.

* * *

Лавруху вспоминаю часто. Одно только, что был чемпионом Европы по обществу «Локомотив». Признаюсь: о том, что есть такое общество в европейском масштабе, я и узнал только потому, что мой друг Ларик стал его чемпионом. А в том, что он мой друг, — никаких сомнений. Даже в суде. Вот фотография: Лаврентий в немыслимом напряжении всех человеческих мышц, стоит на помосте и держит на вытянутых руках рекордную штангу, а сзади на стене висит транспарант на всех европейских языках. Правда, из фотографии вы не узнаете, что соревнования проходили в Бухаресте, об этом мне рассказал сам чемпион. А вот что мы с ним не просто знакомые, вы можете узнать, перевернув фото. Надпись свидетельствует: «Другу Кляну от друга Ларика. Навсегда». Надпись как бы уточняет качество наших отношений: из нее следует, что дружба наша обоюдна.

Лаврентий Долинский был в какой-то степени легендой Замостья. Ну лад-но, малой легендой. Уточняю, потому что здесь родился, рос и стал многократным рекордсменом мира наш общий друг Толик Житецкий, который был большой легендой Замостья и даже Винницы. Оно и понято: мир больше Европы.

Толику удалось закончить физкультурный факультет Винницкого пединститута. Чтобы пояснить, как он туда поступил и как его закончил, надо сказать, что в то время не только в винницком вузе были такие спецнаборы… Ну не заставлять же чемпионов грызть науку в полном объеме, если они круглый учебный год то на сборах, то на соревнованиях. Если они защищают честь страны. Короче, Толик поступил. А все потому, что как-никак, но аттестат зрелости он имел.

А Ларик сумел закончить только семь классов, и все, — как обрезало. Дальше… Его можно было убить, но заставить учиться дальше — все равно что подушкой забивать гвозди.

Ларик носил за Толиком на тренировки его спортивный чемоданчик, потом попробовал поднять штангу, потом… Через полтора года был уже мастером спорта. А там — само пошло… Но что необходимо сказать, потому что не только правда, но и справедливость требует, — Лавруха пристрастился к чтению. Читал все подряд, иногда задавал мне неожиданные вопросы. По поводу Герасима, утопившего собаку: «Ему нема было шо делать?» Когда с трудом и консультациями осилил «Короля Лира», с недоумением спросил: «Скажи, неужели старому мало было себя, шоб ещё девкам портить ихнюю жизнь?»

Когда во всенародной книге «Как закалялась сталь» дошел до той страницы, где насквозь больной Павка в жуткую непогодь и в непролазных условиях строит узкоколейку, удивился: «Клян, им шо, тогда больничный не выдавали?»

…Почему я в трамвае вспомнил Лавруху? А потому, что увидел, как здоровый и красивый хлопец, наклонившись к тоненькой и красивой дивчине, — сказал:

— Вот все почему-то думают, шо штангисты тупые и необразованные болваны. А это совсем не так! Я вот читаю и Толстого, и Достоевского, и Шекспира… Только не понимаю ни хрена…

Девушка очаровательно улыбнулась:

— Если нравится, то понимать не обязательно.

Девушка была удивительно похожа на мою будущую жену. Но тогда

я этого не знал. Да, господа, да: ассоциации бывают не только назад, но и вперед. «Если нравится, то понимать не обязательно»… Это, я вам скажу, не для всякого понимания. Такой ответ могла дать только женщина.

* * *

— Остановка «Гостиница «Пивденный Буг»!

Тут я был пойман той еще ассоциацией… Вы уже знаете, что ехал я на радостную встречу с Исааком Гершем, с Изей. Не виделись целый год. На зимние каникулы ни он, ни я приехать не могли — не было денег на билеты. А тут — почти два месяца не разлей вода. А вот она, остановка: «Гостиница «Южный Буг». И — то, о чем я уже сказал: ассоциация вперед. И одновременно — ассоциация назад.

Я вспомнил один «глупый» эпизод — начальные ноты нашей алкогольной героики — лет нам было по тринадцати — хотелось походить на героев нашего времени. Собрались у Герша, мама на работе, вишневой наливки в доме — два ведерных бутыля. Наливая в какой уж по счету раз в граненые стаканы сладкий липкий и хмельной напиток, не удержали бутыль… Помыли пол Гершу наливочкой. Запах… Преступления не спрятать. Остались вместе с Исааком грудью встречать его маму.

— Тетя Сара, мы тут… нечаянно разбили бутыль и помыли ваш пол вашей наливкой…

— Хорошо, дети, но следующий раз, когда вы захотите помыть мой пол, приносите свою наливку.

Хорошая мама и хороший совет. Запомнилось. Память чепухи не оставляет. А теперь ассоциация вперед.

Рассказал мне об этом, удивительно смущаясь, мой друг, когда мы были уже взрослыми — куда взрослее: женатые. Приехали с детьми, женами на «визит» к батькам. Оторвавшись от родных и родственников, на оперативном просторе родного города решили зайти в ресторан «Южного Буга» пообедать, выпить, поговорить, вспомнить…

Во время этой вольницы, уже слегка подшофе, с налетом легкой же печали сказал мне Герш:

— Это было здесь…

Он тогда мог выбирать. Его, молодого доктора наук, наперебой приглашали читать лекции во многие научные институты Союза. В Виннице только-только открылся такой — «кибернетический». Грех было не воспользоваться случаем: еще жива была старая мать Исаака. Он приехал из Москвы на своей машине и снял номер в «Южном Буге». В наших стандартных, хотя и двухэтажных бараках, не было не только туалетов и ванных комнат, но и горячей воды. Подольское лето — это жаркое лето, и даже винничанину, но отвыкшему от замостянской цивилизации, трудно было не освежиться хотя бы раз в день. Для того и снят был гостиничный номер.

«Одного разу», как говорили на Замостье, после лекции, по дороге домой, к маме, изнывая от жары, решил наш доктор принять в своем номере душ и — где наша не пропадала! — в прохладе гостиничного ресторана взять сто граммов охлажденной водки и — закусить их отварной осетриной с хреном! Такая вот шальная мысль пришла в ученую голову. Тогда в ресторане еще могло пофартить на такую закуску.

Вожделенно встал он под прохладные тугие струи, постанывая от удовольствия, медленно поворачиваясь, подставляя воде каждый квадратный сантиметр крепкого, налитого мужской силой тридцатилетнего тела. Промокнув воду малолитражным полотенцем, надел трусы и, выйдя на балкон, стал окончательно обсыхать. С седьмого этажа хорошо был виден город, красивый, зеленый. Прямо под гостиницей тяжелой теплой водой сплывал к Николаеву Буг…

Редкое чувство пребывания в раю на земле…

Панорама слева возвращала в нормальную реальность, такую еще близкую к войне… Латинские фавёлы, негритянское гетто, руины Брестской крепости, а на самом деле большой прибугский район винницких лачуг, над которыми возвышался уцелевший в войну кинотеатр «Подолье» и дореволюционной постройки облезлые корпуса знаменитой Винницкой конфетной фабрики. Она снабжала всю Винницу и не менее знаменитый замостянский базар дешевым ворованым шоколадом.

Упругий, молодой, излучающий, вошел Герш в прохладный гостиничный ресторан, где царила тишина и почти не было посетителей. Наш доктор был не тот книжно-киношный рассеянный ученый, который надевает два левых тапочка; глаз у нашего доктора был дай боже. Девушку он увидел еще с порога. Она сидела одна и ждала исполнения заказа. Он подошел и спросил, может ли составить компанию прелестной девушке. Она улыбнулась очаровательной улыбкой и сказала, что компанию ей столь галантный кавалер составить может.

Что и говорить… Она действительно была красива и, оказалось, умна. Работала инженером на соседнем с гостиницей заводе и зашла сюда пообедать. «В обеденное время здесь совсем не дорого», — с обезоруживающей простотой сказала она.

Вечером они встретились в том же ресторане, пили хороший армянский коньяк и редкое марочное вино «Изабелла». Ели всякие вкусные вещи, в том числе и любимую доктором отварную осетрину с хреном. Много танцевали… Во время танцев Исаак понял, что пропадает. Он не был обделен женским вниманием, но эта девушка оказалась его женщиной.

Долго еще после той встречи он не мог погасить жгучее желание все бросить, украсть ее и уехать куда угодно, только с ней…

После танцев они гуляли по-над Бугом… Он целовал ее так, словно никогда до этого не целовался. Она вся пахла какой-то горькой мятой и нежным жасмином. Они вернулись в его номер… Он был ошеломлен: она ни разу не сказала «не надо» и никак не сопротивлялась — хотя бы для приличия, — только в тот самый миг напряглась и почти неслышно простонала…

Она была девушкой. «Ну, что ты так испугался? Я не потребую жениться на мне и не буду писать жалобу в партком твоего института. У меня через неделю свадьба. Если ты не против, я эту неделю проведу с тобой».

Можете представить состояние моего друга, в душе которого ураганно смешались все возможные чувства. Он ничего не понимал, а все оказалось простым, потому что было жизнью. Жизнью того времени.

Они жили в старой хибаре, вросшей в землю, — мать и четыре дочери. Она была старшей. К моменту событий, о которых идет речь, ей было двадцать пять лет. Четвертая сестра появилась на свет в сорок пятом: ее зачали, когда отец после ранения получил месяц отпуска. Дочь он не увидел — погиб уже после победы, в Чехословакии.

Даже в то время, на том фоне, эта семья жила непередаваемо бедно. Соседи приносили им какую-то еду, девочки ходили в обносках соседских детей. Как могла, помогала школа. «Есть хотелось постоянно…» — сказала она.

Мать, еврейская мать, выстилаясь на бухгалтерской работе в какой-то инвалидной артели, понимала: если что и спасет младших, то только образование старшей или ее состоятельный муж. Она готовила старшую к закланию. Так Фаина стала инженером и невестой немолодого уже и некрасивого человека, который заведовал областной овощной базой. Сваха, древняя еврейка, сказала матери: «Мадам Цейтина, богаче его бывал только Потоцкий. Вашая дочь будет купаться в чем захочет. А мне вы, с Божьей помощью, дадите только пятьдесят рублей». Учитывая, что инженер получал тогда сто двадцать, сваха не нахальничала. Скорее всего, это был ее взнос в спасение этой семьи.

Познакомившись с женихом, который готов был на все, только бы иметь такую жену, Фаина, увидев глаза матери, дала согласие. Свадьбу назначили через неделю в ресторане «Пивдённого Буга». «Раз у меня такая невеста — гулять будет вся Винница!» — сказал лысоватый жених, и глаза его блеснули.

Ночью она отпаивала мать валерьянкой, а та билась в истерике и причитала: «Что я с тобой сделала, майн кинд!» Утром, после зарядки, — еще недавно девушка была гимнасткой-перворазрядницей, — она сказала себе: «Если мое тело будет принадлежать ему всю жизнь, то моя девственность и одна неделя — тому, кто первый мне понравится и захочет меня. Это будет справедливо».

Таким первым оказался мой друг Исаак Герш.

— Как своё отдавал в чужие руки… И так долго помнится… — сказал он мне. Если бы не короткий «трамвайный» жанр, эта высокая и горькая история могла бы стать полноценным романом об одном мгновении сбывшейся, но не состоявшейся любви.

* * *

Народу поменьшало, после «Пивдённого Буга» многие вышли. Вагон стал прозрачным. Освободились места. Я сел. Напротив оказался уставший старик. Он смотрел в окно. Вагон кидало так, что невольно возникала мысль: сейчас соскочит с рельсов… Видя, как меня мотает, старик сказал:

— Машина еще ничего, хотя мотор с одна тысяча восемьсот девяносто шестого года Петербургской электрической компании. А рельсы давно не перекладывали… С войны. Старики, конечно, выдерживают. А молодых жалко… Правда, до войны было, с этого поворота и разгона прямо с моста вагон нырнул в Буг. Нет, никто не утоп, только трамвай… А после войны еще не нырял… А вы знаете, что в Виннице есть много счастливых людей. Они живут свою жизнь с женами и детьми, а у многих есть и внуки…

Откуда взялся этот старик с памятью о ныряющем трамвае, с жалостью

к молодым, которым бы его пожалеть и которые трамвайной тряски не замечают, потому что рядом с ними и напротив них такие загорелые девичьи ноги и такие свежие, как только что с яблоневой ветки, груди…

Старик посмотрел на одну из студенток, и лицо его сморщилось, а глаза стали далекими…

Кто он, откуда?

…Он видел в своей жизни много счастливых людей — был гравером.

В Виннице было много граверов. Мы привыкли, а приезжему человеку могло показаться, что каждый житель города хотел оставить кому-то на память хотя бы один подарок с вечной надписью. Я встречал такие: «Ясного неба и скибочку хлеба!» — это на дне суповой тарелки. На лезвии самодельной финки с наборной пластмассовой ручкой: «Вася, вспомни суку Гитлера!» Или: «Чтоб все ночи я снился тебе очень», — на одном из металлических шаров, навинченных на спинку кровати.

Старик видел много счастливых людей: он гравировал формулы счастья

к юбилеям, дням рождения, свадьбам, праздникам.

Его жену уморили в гетто, а он остался жить. Оба его сына погибли на войне, а он остался жить… И ему осталось оплакивать чужих людей. Может ли быть что-нибудь печальнее и окончательнее?

Однажды ему дали путевку в дом отдыха. Он ехал и не понимал, куда

и зачем. Он устал жить и хотел поскорее встретиться с женой и мальчиками.

…Он ехал в трамвае и смотрел на загорелые девичьи ноги, но это не имело никакого отношения к чувствам, возникающим у мужчин, когда они видят молодых женщин. Это было воспоминание о самой жизни, о радости каждого дня, о том времени, когда он знал свое счастье. Сейчас он уже не жил — он был свидетелем чужого счастья. Одна из девушек посмотрела на него, и он почувствовал удар в сердце… Нет, то была не боль, как при инфаркте, которую он уже испытал. То было последнее, судорожное движение умершего собственного счастья; последняя попытка погасшего вулкана рвануться кверху мощью и светом чувств, — но огня уже не было.

«Как счастлив тот, кто ждет эту девочку дома…» Странное, давно забытое переживал сейчас старый гравер: он смотрел на девушку, и ему хотелось заплакать, но плакать он уже не умел…

Кто он, откуда? Я столько раз ошибался во многом, что прожил, но, наверное, в этом старике, придумывая ему жизнь, не ошибся — он пришел к нам из справедливости, такой редкой субстанции Космоса. Чтобы напомнить.

* * *

До моей остается две остановки. Обрывки-осколки разговоров в трамвае номер один:

— И шоб сад был большой, обязательно. И вишенья шоб было много. Оно, когда цветет, то на душе свадьба.

— Вера? А шо ей сделается. Торгует газировкой, экономит сироп и газ. Крутись колесико — бежи сармак. Только вот ноги опухают: стоять надо много и на жаре… А так — шо ей сделается. Уже двух дочек выдала.

— Когда ко мне приходят гости, то я радуюсь, а если нет, то я радуюсь еще больше.

— Ты не права. Безвыходное положение, это из которого есть-таки один выход.

— Слишком трезвый в этом мире не жилец, надо быть немного выше прагматизма.

— Дядя Меер… Как хто? Зямин папа, который экспедитор на складе. Так он всегда празднует День шахтера. А-а… Потому, что все может достать из-под земли.

— Прочитала «Повесть о настоящем человеке» на английском языке — совсем не то…

— А это потому, что наши беды на другой язык не переводятся.

— Понимаешь… с одной женщиной чувствуешь себя как-то одиноко…

— А это потому, что форма женщины и есть ее содержание. Содержание надоесть не может, а форма — может. Отсюда и чувство одиночества…

— Надо читать науку логику. Я усвоила только два правила и один вывод и — живу счастливой жизнью. Слушай, подруга, и запоминай. Первое: мелкие тревоги — это пустяки. Второе: все тревоги — мелкие. Вывод: все тревоги — пустяки. Жизнь прекрасна!

— Боря, я нашел новый способ разбогатеть!

— Ша, у меня ты уже одалживал…

— Клара сказала, шо будут делать какой-то рентген и какую-то кардиограмму… Это очень больно?

— О! Так ваши пьют до зеленых человечиков, а мой пьет еще и с ними.

И тут на весь трамвай прозвучал лозунг, видимо, подвыпившего баритона:

— Сильнее, выше, трезвее!

Трамвай зааплодировал — трамвай имел юмор: он ехал по главной улице моей Винницы.

Я встал и, как предписывают трамвайные правила, приготовился к выходу. И тут кто-то легонько дотронулся до моего плеча. Это была та старая еврейка, которая не соглашалась с решением зятя назвать котенка Изей.

— Вы на следующей выходите?

— Да.

— А куда вы потом пойдете?

К тому времени я уже некоторое время жил не в Виннице и, надо сказать правду, несколько потерял в скорости реакции. Через секунду ответил:

— В парк…

— И шо вы там будете делать?

— Меня там ждет школьный друг, с которым мы давно не виделись.

— Ой, как интересно! Ваш друг из порядочной семьи?

— Очень. Мама уборщица, а папу убили на войне.

— Да, это порядочная семья… Вэй з мир… Куда ни посмотри — везде война… А шо вы будете делать в парке?

— Найдем девочек, угостим их мороженым и пойдем танцевать.

— Таки правильно! Только смотрите, шоб с этих танцев не получились дети, а то будет еще одна забота вашим мамам.

Трамвай в это время проезжал мимо «Муров» — так назывались остатки стены средневековой крепости. На серых нетесаных камнях белилами было выведено: «Вася, shop ты сдох! Ленка! будет! моей!» Вот так, с восклицательными знаками. И никаких сомнений!

— Тислах лану… — сказала старуха, когда я выходил. На древнееврейском языке это означало: «Благослови нас».