Жизнь Винницы в послевоенные годы (ч.3)

Отрывки романа "Белая голубка Кордовы" (автор Дина Рубина), в котором очень красиво, с завораживающей точностью деталей, описана жизнь нашей Винницы в конце 40-х годов ХХ века.

В этой части мы переносимся в Винницу начала 60-х годов

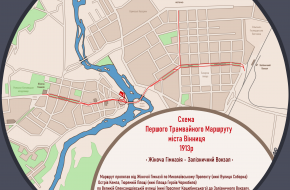

...По субботам мальчик ходил с дядей Сёмой в баню, ту, что на

Замостье. Через мост с лязгом тащился трамвай, но они с дядей

Сёмой топали пешком, с чемоданчиком, в который тетя Лида

складывала чистое белье. В бане можно было снять отдельный

номер, но они с дядей Сёмой всегда мылись в общем зале – не из

экономии, просто так веселее, всегда можно перекинуться словом

со знакомыми. По субботам мылись и дядя Шайка, и старый

Глейзер, и огромный Трейгер, у которого так же равномерно, как

нижняя губа, ходил на шарнирах меж ногами дряблый толстый

шмат.

Сначала они получали в общем зале шайки и ключ от шкафчика,

который Зюня сразу надевал на шею. Раздевались и голые

ковыляли (дядька без ортопедического ботинка – в нем не

помоешься – страшно кренясь на сторону, вынужденный

опираться на худое мальчишеское плечо) – в зал, где дядя Сёма

валился на мраморный полок, а Зюня бежал с шайкой к холодному

и горячему кранам. Поочередно их открывая, наполнял шайку и

рьяно дотошно скреб жесткой мочалкой дядю – его больную ногу,

свисающую жгутом, сутулую спину… После чего наступало самое

страшное и ненавистное: мытье Зюниной вихрастой головы,

непременно горячей-горячей водой.

– А как иначе! – приговаривал дядя Сёма, не обращая внимания

на вопли мальчика, окатывая того кипятком, – чисты волосы будут

только от горачей, исключительно от горстей!

Надо было еще сопровождать дядю в ад: в тусклую кабинку

парной, из которой струями и клубами – только дверь откроешь –

вываливался раскаленный пар. Дядя укладывался на одну из

полок и там блаженно замирал, как старая черепаха. А мальчик

выскакивал, чтобы минут через двадцать, вдохнув поглубже,

нырнуть в раскаленное озеро пара, нащупать тряпичного мягкого

дядю Сёму и тащить его прочь, наружу…

После того как одевались и выходили из банного зала, дядя Сёма

с друзьями перемещались в просторную общую залу, где, помимо

парикмахерской, была буфетная стойка с несколькими стоячими

одноногими столиками и висели две ослепительные картины:

Шишкин, «Утро в сосновом бору», и Репин – «Бурлаки на Волге»,

досконально изученные мальчиком: дядя Сёма меньше чем часа

на полтора возле столика не застревал – что может быть лучше

«жигулевского» после баньки?

И впоследствии, когда Захар уже учился в художественной школе,

он по памяти воспроизвел в наиточнейших деталях и ту и другую

прославленные картины акварельными красками, так что

преподаватель Юрий Петрович Солонин, тот, что гнусавым

голосом приговаривал на уроках: «Ты плох-та не делай, плох-та

само получится…» – посмотрел на него долгим взглядом и понес

обе картинки куда-то кому-то показывать, должно быть, в

учительскую.

Был Юрий Петрович любителем поучительных притч и баек из

жизни художников. В его рассказах Репин, Суриков, Шишкин и

Айвазовский выходили большими затейниками, мудрыми

озорниками, умельцами и хитрованами.

– …И служил молоденький Василий Иваныч Суриков в Енисейском

губернском управлении ма-аленькой сошкой, ничтожным

канцелярским подай-принеси. Бумаги на подпись губернатору

носил. Тот на парня даже головы не поднимал, не замечал, и все

тут! Э-э-э, подумал Василий Иваныч, – я те такое смастачу, ты на

меня таки глянешь, не удержишься. И нарисовал на каком-то

прошении… муху! Обычную муху, как она есть: крылышки

сквозные, лапки тонюсенькие… Подносит губернатору прошение с

мухой, а тот: мах! – и Юрий Петрович с брезгливой миной делал

кистью руки смахивающий жест: – мах! Не улетает, чертовка! Что

такое?! К листу она, что ли, прилипла?! Пошла, пошла, зараза!..

Не улетает! Как сидела, так и сидит. Только тогда поднял голову и

в упор на парня взглянул. Разгляде-е-ел все-таки!

То ли под впечатлением этих рассказов о мастеровитых шутниках,

а может, самому в голову пришло – однажды Захар предложил

Косте Рогожину, который ужас как боялся экзамена по

математике, для жалости разрисовать его синяками и

кровоподтеками.

И лично Юрий Петрович, сочувствуя парню, в тот день отпустил

Костю лечиться. А когда тот, лукаво-торжествующий, явился

домой, то с маманей, открывшей ему дверь, приключилась

истерика. «Не стану, не стану мыться! – счастливо повторял

Костя. – Это ж какая выгода! Захарыч, вот тут кровищи мне

подбавь, а?!»

Так началась его художническая слава. В школе, бывало, на

живописное членовредительство очередь выстраивалась:

малевались до начала уроков на широком подоконнике, в туалете.

Тут же у Захара лежали на газете краски и карандаши, в стакане

стояли наизготовку две-три кисточки. Каждый выбирал себе

увечье по своему вкусу, то, что считал наиболее убедительным.

– Следующий, – деловито говорил Захар, полоща кисточку после

изображения страшного кровоподтека.

– Глаз! – подобострастно просил «следующий». —

Захарыч, нарисуй, шоб аж заплыл весь: нет мочи на доску зырить,

и все!

А однажды старшеклассник, забежавший в туалет по малой нужде

и застрявший при виде этих живых фресок, вдруг с интересом

спросил Захара:

– А носки умеешь изобразить? Я сегодня телку в кино веду, а дома

двух одинаковых не нашлось, – и вытянул босую несвежую лапу

из растоптанного ботинка: – серые, а? в черный рубчик…

…Художественная школа располагалась в красивейшем особняке

стиля «модерн». Больше всего Захар любил круглый стеклянный

фонарь, в котором обустроили библиотеку. Занятия проходили

трижды в неделю, по четыре часа, и трижды в неделю он брал в

библиотеке «что-то про художников», успевал прочитать до

послезавтра, или до после-послезавтра, приводя дядю Сёму в

бешенство: «Не давай ему столько читать! – кричал он своей

легкомысленной племяннице. – Парень глаза себе портит, а ей всё

плевать!»

Маме, конечно, не было «всё плевать» – просто она тренировала в

«Авангарде» своих девочек до позднего вечера. Или возила их на

соревнования и тогда вообще исчезала на неделю. Приходила

поздно, с непросохшими после душа волосами, целовала сына,

отнимала у него книгу, гасила свет и валилась рядом. Они

обнимались и засыпали…

...Вообще бабка с внуком говорили на каком-то смешном

прибауточном языке, в отличие от отца, Казимира Модестовича –

тот работал инженером на электростанции и дома бывал редко:

неделями жил у какой-то женщины на Замостье, которую бабка с

Андрюшей называли не по имени, а просто зазнобой. Появляясь в

маленькой хатке, он производил впечатление слона в посудной

лавке, и что-то непременно ронял, ахал, руками всплескивал,

поворачивался и смахивал с полки, разбивал окончательно; или

наступал на одного из белоснежных сказочных котов, которых и

звали-то по-человечьи: Ваня – Маня – Сидор.

В сарайчике во дворе у Андрюши и Бабани хранились залежи

старых вещей, но не обычного барахла, какое складывают в

сараи, жалея выкинуть на помойку, в надежде, что старый диван с

торчащими пружинами или кресло-качалка с отломанной ручкой

еще ничего и когда-нибудь пригодятся на даче. Нет, это были

вещи удивительные: старинные, застрявшие на половине

четвертого, часы с бессильно обвисшими чернеными еловыми

гирями, труба граммофона, трехногое бюро с полузатертыми

картинками на крышке, расписная деревянная шкатулка с

облезлыми боками, но до сих пор издающая удивленный обрывок

хриплой мелодии; большой медный колокол с тиснеными

фигурами летящих пышнозадых ангелов; королевского вида трон

с выдранной из сиденья обивкой…

Вдоль стен стояли старые рамы, а в них – то полуслепая картина,

то мутное, будто озеро в ряске, зеркало. Это хромоногое увечное

воинство ждало своего часа. Все это надо было починять-

починять… А Бабаня оказалась не просто веселой старой ведьмой,

а реставратором, и в молодости, еще до первой мировой, училась

в Варшаве. Сейчас она вволю занималась, чем душа велит,

реставрируя найденные или выкупленные за гроши антикварные

вещи; иногда только брала от организаций интересные заказы.

Например, добавил Андрюша, недавно работала секретер XVIII

века из дома-музея Пирогова, и он, Андрюша, помогал. Ей-богу!

Они теперь проводили вместе любую свободную минуту. Все стало

общим, иногда даже мысли: как заметишь милиционера

Перепеленко, с его грозной, полной семечек, кобурой,

переглянешься и одновременно выпалишь: «Хлопци, клешню

подставляй!».

И драться рядом сподручнее: то было время, когда шли войной

улица на улицу, сражались жестоко – палками, кирпичами. Вот

тогда очень важно, кто тебя со спины прикрывает. Опять же

ценно, когда играешь с другом в одной футбольной команде.

Андрюша, правда, бегать долго не мог: все лицо обсыпало мелким

бисером пота, а губы становились пепельными, и он все норовил

посидеть или даже полежать на травке. И Захар терпеливо ждал

рядом, пока тот отлежится…

Часто они отпивались на Иерусалимке: неподалеку от

Первомайской был парчок, где собирались пацаны для игры в

цурки-балан: ставилась на кирпичи банка, в нее, как в городках,

кидали палкой, стараясь сбить.

Летом же пропадали на Южном Буге. Там под крутым обрывом

тянулся дикий травянистый пляж с тинистой водой и зарослями

камыша. Сидели с удочками рыбаки, висели на нежном

неугомонном моторчике серые глазастые стрекозы, всплескивали

на солнце желтые и белые капустницы. А можно было смотаться

на Кумбары – на другой пляж, городской, песчаный – культурный;

с островом, соединенным с Замостьем деревянным мостом. На

острове в дощатых будках продавали лимонад, пиво, пирожки и

пряники.

От пристани, что у самого моста, соединяющего Замостье со

старым городом, вверх по течению ходил в Стрижевку речной

пароходик – туда многие винничане, прихватив палатки и

спальные мешки, ездили в кемпинги – отдыхать. А вниз по

течению Буга ходил к Сабаровской ГЭС другой пароход.

Если от моста идти влево, добредешь до холма, где сохранились

несколько древних покосившихся надгробий какого-то странного-

иностранного кладбища. Некоторые надгробия вертикальные;

одно вообще в виде ствола с обрубленными ветвями. И выбиты на

них узоры-не узоры, буквы-не буквы, а хотелось сказать…

письмена. Помимо этих письмен, на уцелевших камнях можно

было различить не до конца выветренные подсвечники, листья,

двух оскаленных львов, сцепившихся друг с другом собственными

хвостами, какие-то колонны с кудрявыми навершиями. А на одном

– темно-сером, щербатом, – был выбит отлично сохранившийся

корабль, трехмачтовик! Наверное, под ним лежал какой-то

старинный моряк. Жаль, что невозможно было прочитать – что

написано.

Дядя Сёма, когда Зюня впервые попал туда и вечером

рассказывал о таинственных старинных могилах, хмыкнул и

сказал: еще бы, это старое еврейское кладбище, и надписи тоже

еврейские, есть такой древнейший язык, всем языкам голова.

Зюня спросил: – идиш? Он немного понимал идиш, вообще быстро

хватал иностранные слова, хотя мама терпеть не могла, когда баба

Нюся принималась говорить с ней или дядей Сёмой по-малански.

– Нет, – хмуро ответил дядя, провожая взглядом маму, которая

отправилась в кухню отсыпать себе из «мыски» тыквенных

семечек. – Другой совсем язык, очень древний, на нем Библия

написана.

– Библия-шмиблия! – крикнула из кухни мама. – Твои

стариковские дела!..

Коментарі

Что там говорить - Винницу надо смотреть. В 1983-м году посмотреть. Это был таки рай. Зажиточные граждане, непрерывно что-то строящие и закатывающие в банки. Эти рыбалки на Бугу и лесных ставках, эти приятной внешности и хорошо одевающиеся винничанки. И пиво на всех перекрестках (на Вишенке), и какое пиво! Не то, что теперешние консервы из порошка. А какой энергией дышали тетки с окрестных сел! И чего только не было в Виннице тех лет! Грустно вспоминать, громодяне, за то, что мы имели и не ценили. Имели и потеряли. Какая это была человечная, человеческая семья, наша теплая Винница.

Прости нас, земля родная.

Многие вспминают Винницу, которой уже нет. И очень жаль что винничане не смогли сберечь город. Ведь даже сегодня мы часто теряем оставшиеся еще где-то частички старой Винницы. Вот дошло дело даже до незыблемого Универмага, который преврятят в уродливую стекляшку. Что следующее потеряем?