Жизнь Винницы в послевоенные годы (ч.1)

Отрывки романа "Белая голубка Кордовы" (автор Дина Рубина), в котором очень красиво, с завораживающей точностью деталей, описана жизнь нашей Винницы в конце 40-х годов ХХ века.

...Первыми на улице Полины Осипенко возникали эндокринолог Кац

с женой Шуламитой. Облаченные в банные халаты, они спускались

в сторону Буга на утреннее купание.

Это шествие во славу здоровья и крепости мышц наблюдали –

каждая со своего крыльца – косая Берта и брюхастая Миля.

Переглянувшись, раскатистым движением от плеча они

выплескивали из ведер на мостовую помои, и мутные потоки

бежали по булыжникам вниз, догоняя «спарцменов», словно бы в

тщетном стремлении слиться с водами такого же, мутно-кофейного

Буга.

И та и другая держали кур. Берта держала их в ржавом кузове

старого «студебеккера», прислоненного к забору так тесно, что

казалось: стоит завести этот драндулет без колес – и тот

стронется, вместе с забором и домом, гремя вслед за помоями,

вниз по крутым булыжникам улицы Полины Осипенко, покатой,

как нос эндокринолога Каца…

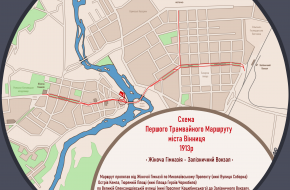

…укоторого, между прочим, выросли двое сыновей; и когда

старший, Игорек, выскальзывал вечерами из дому и гарцующей

походкой устремлялся вверх, в сторону «Стометровки», как между

собой называли винничане центральную улицу Ленина, где – от

горкома партии, мимо кинотеатра Коцюбинского, и далее, в парке

им. Горького – гуляла до поздней ночи молодежь, – вслед ему

несся отцовский голос, громовый голос ветхозаветного бога из

придорожного куста: – Изя, два!!! Не один презерватив, а два

надевай, два!!!

Берта красила своих кур. Она красила их зеленкой. Брюхастая

Миля – марганцовкой.

На заходе солнца зычному Бертиному: «цыи-и-ип!!! цы-и-и-ип!!!»

– вторило пронзительное Милино: «Тип-тип-тип-ти-и-и!!!», и

розово-зеленое воинство, подпрыгивая, мчалось наперегонки,

сшибаясь по пути в броуновском движении.

Точно так же, подскакивая, как кура, бегала Любка-фашистка,

местная дурка, чью мать когда-то изнасиловали немцы.

Она дружила с Рахмилом…

Капитан Рахмил – китель на голое тело – жил во дворе у дяди

Сёмы. Откуда он явился, с чего рехнулся и почему приглядел их

двор, не знал никто. Время от времени он попадал в психушку;

несколько раз – как уважаемому фронтовику-инвалиду – ему

предлагали в горсовете жилье… Он неизменно возвращался во

двор; а выставить его за ворота дядя Сёма не мог по трем

причинам: Рахмил был фронтовиком, сумасшедшим и евреем.

Зимою он спал в сарае, на железной кровати с никелированными

ржавыми шарами (один был украден или потерян, и в полой

металлической трубке изголовья плескалась вонючая жидкость –

то ли прошлогодняя дождевая вода, то ли «пишерс» какого-

нибудь шкодника). Летом Рахмил вытаскивал свою кровать во

двор и до самой осени спал под кроной на редкость плодоносной

груши, ревниво заботясь о том, чтобы дядя Сёма подбеливал

известью ее бугристый ствол.

Чуть не каждый день к нему прибегала, вскачь, Любка-фашистка,

они с Рахмилом обнимались и сидели на кровати рядком. Говорили

за жизнь, надолго замирая, покачиваясь в такт общим мыслям.

Бывало, Рахмил, голый по пояс, подшивает воротничок на свой

обтерханный китель, а Любка преданно следит за иголкой в его

бесполезно-ловких руках.

Дважды в неделю Рахмил тщательно брился. Это был спектакль!

Бритвенный прибор – жестяную кружку, тощий помазок, обмылок

и опасную бритву – он прятал где-то под стропилами низкой

крыши сарая. Просто протягивал вверх руку и – как фокусник

голубя – извлекал. Затем пристегивал брючный ремень к

железной перекладине изголовья кровати, одним движением кисти

– движением картежника, сдающего карты, – выбрасывал лезвие

из сутулого тела бритвы и принимался править ее о ремень

длинными равномерными движениями, перекладывая с боку на

бок, как хозяйки перебрасывают на сковороде оладьи, чтоб

хорошенько прожарились.

Затем прилаживал в изголовье треугольный осколок зеркала и

принимался за дело, кривляясь, вытаращивая глаза, выпирая

изнутри твердым языком то щеку, то губу, оттягивая двумя

пальцами угол глаза, косматую бровь, дряблую кожу на остром

кадыке…

В полдень на свою глубокомысленную прогулку выходил тихий

сумасшедший по кличке «Голубое небо». У него всех убили.

«У него всех поубива-а-али, – певуче подхватывала Берта,

запирая за курами кузов „студебеккера“ на замок, – а он себе

лыбится. От так – был ты человек, стал ты эвербутл[28]».

Старик же неизменно улыбался в ответ и на небо кивал:

«Голубое! – говорил умиленно. – Небо-то какое голубое!» – и из

глаз лилась нестерпимая небесная синева.

Вообще в послевоенной Виннице безумцев было видимо-

невидимо, как, вероятно, по всей изувеченной, обезноженной,

изнасилованной и обезображенной стране. Были дворовые

идиоты, уличные психи, легендарные городские сумасшедшие,

вроде Сильвы, с ее опереточным мифом, которая появлялась, где

ей вздумается, в десяти крестьянских платках, со своей

прямодушной манерой мочиться стоя, как крестьянские бабы на

ярмарке, и программным запевом: «Цар вкрал у Пушкина жыну!»…

Были и блуждающие фигуры. По пятницам на улице возникала

черная лохматая собака Глейзера-стекольщика, за которой, сияя в

ломких и радужных переливах стекол, являлся он сам.

Собственно, «Глейзер» и означало – «стекольщик», а вовсе не

было никакой фамилией. К нему выходили взять фото в рамочку,

заменить треснувшее зеркало, приглашали вставить стекло в окно.

Глейзер снимал с плеча дощатый ящик с зеленовато-слоеными по

торцу стеклянными пластинами, ставил его на землю и тут же

принимался за работу. Если бывал в хорошем настроении, давал

пацанам потрогать пальцем «алмаз» – резец, с хрустом и скрипом

вскрывающий стекло. Закончив работу, водружал на плечо

сквозистый ящик, высвистывал своего загулявшего по дворам пса,

и они удалялись – хрустальный Глейзер в сопровождении черной

собаки…

Так же и «Трейгер» было никакой не фамилией. Огромный и

широкий человек, уродливый комод, чья высота равна ширине, он

работал грузчиком в мебельном магазине. Обычно такие грузчики

не привозили, а именно разносили – по двое, по трое – мебель по

домам покупателей. Обвязывались ремнями, впрягались и волокли

на горбу поклажу – если, конечно, недалеко. Трейгер же разносил

мебель сам, в одиночку. Прямо от шеи сзади у него шла полка

спины, которая круто обрывалась вниз. На этой полке он и тащил

покупателям мебель. Шел ли он в гору, или под гору – не имело

для него никакого значения. Слепленный из кусков красной

глины, с комковатой, оббитой по вискам лысой головой, с нижней

губой, будто висящей на шарнире, он шел и шел, словно в

двигательной системе его тела была заложена лишь одна

скорость, которую организм запускал при ходьбе. Однажды соседи

видели, как он нес на горбу к врачу свою страдавшую ногами

мамашу. Она сидела на спине у сына, как магараджа на спине у

слона, держа в руках цветастый зонтик. Мерно и ровно, с мамашей

на спине, шел Трейгер вверх по мостовой, и лишь отвисшая

нижняя губа двигалась в такт его могучему ходу.

К вечеру улица Полины Осипенко сипла, кашляла, отхаркивалась

и вздыхала. Стук протезов, шарканье туфель, шлепанье, трубное

сморкание, тяжелое дыхание, смех заполняли воздух, вибрируя в

нем, как предвечерняя мошкара. Это инвалиды с фабрики

Покрышкина, отработав смену, поднимались в город, ковыляя и

перебрасываясь шутками…

Неподалеку, в старой полуразрушенной крепости, держали

военнопленных. Мальчишки носили им хлеб, вернее, меняли его

на поделки, которые во множестве мастерили немцы.

Ритка, заводила и атаманша всех в округе пацанов, умудрялась –

по спинам, по старым выщербленным камням крепостной стены,

держась за толстые ветки, – влезать на самый верх, к

зарешеченному окошку, в которое просовывала бутерброд с

маргарином или повидлом, а взамен хватала из чьих-то теплых,

нормальных человечьих рук, невидимых в темноте, зажигалки из

гильз, резные ручки, глиняные свистульки, немедленно передавая

их вниз, пацанам.

– Не бегай туда! – надсадно кричал дядя Сёма, не обращая

внимания на клиента, который в тот момент мог сидеть с одной

выбритой, другой опухшей от пены кудрявой щекой. – Не

понимаешь – кто там сидит?! Дай мысли своему цыплячьему мозгу:

там сидит враг наш, понимаешь?! Немецкий враг! Что витворает

эта девчонка, нет у меня сил! – это уже он объяснял клиенту.

Тот сочувственно качал головой, видимо, принимая сероглазую

шельму-Ритку за дядисёмину дочь. Она, по сути, и была ему

дочерью. По большей части околачивалась на рынке, где у дяди

Сёмы была «точка». С утра на рынке было пусто и прохладно,

даже если занимался жаркий день. Парикмахеры первыми

открывали свои заведения и стояли у дверей в белых халатах,

сложив на груди руки и прислонясь плечом к косяку, безмятежно

глядя, как поливают брусчатку. «Вусэрцех?» – обращались к

подходившим коллегам, и те отвечали что-то вроде: «Мэ гульцэх,

мэ шерцэх, ун дус вакст зих видер». Что, как позднее поняла

Ритка, означало: «Что слышно?» – «Мы стрижемся и бреемся, а

оно все растет»…

Ритка и кормилась там же, на рынке: примчится, набегавшись, –

потная, в исшарканных сандалиях, – подбежит и молча встанет за

спинкой кресла: кудря-а-авая…

– Возьми в кармане! – строго скажет дядя Сёма, мельком глянув

на нее в зеркало, не отвлекаясь от стрижки-бритья. Но эта

строгость его – нарочная, пустяковая. Ритка знает, вернее, чует,

что приходится дяде Семе не дочкой, а «единственным шастем» –

это она подслушала неким теплым вечером его полупьяный

разговор с ревнивой тетей Лидой. Ну, оно и понятно: тетя не

родила ему «ни ребенка, ни лягушку, ни неведому зверушку» (это

уже мамкино бормотанье, мамки-Нюси).

Ритка засовывает гибкую смуглую руку поглубже в карман

хрусткого от крахмала дядиного халата, где всегда звенят и

шуршат чаевые. Но сначала честно спросит:

– Сколько?

– Рубль, я знаю…

Да на рубль можно купить, чего душа пожелает: два пирожка,

например, – с ливером или с капустой. Еще на газ-воду останется.

Выудив рубль, она зажимает его в кулаке, и из-за спины дяди

Сёмы показывает длинный розовый язык приличной даме в

зеркале, с целым патронташем бигудей на голове. В тот момент,

когда та возмущенно округляет глаза, Ритка выпаливает:

– Тетя! Знаете, шо сегодня в кино идет? «Приключения Синдбада-

дяди!»

Шшшархххх! – сандалии по деревянному полу – и нет девчонки.

Умчалась.

Что касается Нюси, та удачно устроилась уборщицей в управление

Юго-Западной железной дороги, да и пропадала там с утра до

вечера: здание огромное, шестиэтажное, что твоя опера – недаром

во время оккупации в нем размещался штаб гитлеровской

армии, – это ж сколько нужно времени, такие площадя осилить!

Работой своей она дорожила, рьяно следила за чистотой,

расстилая крепко выжатые тряпки на порогах высоких кабинетов.

В доме дядя выделил им с Риткой подчердачную комнатку на

втором этаже.

Ну и что, что потолок скошенный? А ты не ходи в ту сторону, не

ходи. Стой себе напротив коло этой, высокой стены, сколько

влезет. Вот мы топчан туда поставим: легла и спи себе; встала,

пошла в школу, пришла, села уроки делать. Смотри, места много.

Вот столик, вот стул, жардиньерка шикарная; чем губы дуть,

расставь-ка ровненько книжки. И окно настоящее – чего еще

людям надо?

А окно было правда настоящее – просторное, за ним ветви

могучего платана, дед Рува еще в молодости посадил: листья, как

ладони огромные – полощат воздух, словно белье в голубой воде

перестирывают. В голубой воде с пенными хлопьями облаков…

Первый этаж дядисёминого дома, с высокими потолками,

широкими окнами – тот вообще пленял воображение. Кроме

большой застекленной веранды, размещались в нем кухня,

гостиная и родительская спальня. Вот так жизнь течет, иногда

думала Нюся, течет жизнь, утекая совсем не в то русло, а то и

вовсе разбегаясь на худосочные ручейки. Взять дедову спальню:

когда-то в ней спали уж и впрямь: родители – те, что родили

полно детей. Сейчас вот Сёма с Лидой спят. А какие они

родители? И никогда родителями не станут.

После войны добротный дом деда Рувы оказался занят каким-то

айсором, или, как называли их в Виннице, греком, который,

увидев инвалида-фронтовика с орденами и медалями на выпуклой

груди, убрался со всей своей семьей подобру-поздорову

мгновенно, не проронив ни слова. Очистил помещение, говорил

дядя Сёма, и точка.

Вещей, конечно, в доме не осталось никаких, кроме совсем уже

бросовой рвани, – и много лет спустя дядя Сёма, бывало,

показывал маленькому Захару ту или другую вазочку или лампу в

чужом окне, или подушку-перину, вываленную проветриться на

солнечный подоконник, безынтонационно сообщая:

– Это наше… И это – тоже… – И маленький Захар никак не мог

понять: почему храбрый лейтенант-орденоносец дядя Сёма не

ворвется в дом к мародерам и не отнимет своего, размолотив

вдобавок в кровь воровские морды!

Ничего, отвечал тот на подобные вопросы, главное – дом никто не

унес.

Оказавшись неожиданным и трагическим образом единственным

наследником и хозяином дома, львиную долю времени и денег он

отдавал на усовершенствование жизни.

Предпочитал все делать своими руками. Несмотря на

инвалидность ноги, каждый год самолично красил железную

крышу дома карминной краской. Под причитания тети Лиды лез

наверх по деревянной хлипкой лестнице и ползал по скатам, с

грохотом подволакивая ортопедический ботинок, громко напевая

лирические военные песни. Крыша потом сверкала, как

пасхальное яичко.

Гораздо позже он изобрел хитроумное устройство «ванна – в

кухне», а также пристроил теплый (зимний) туалет, который

отличался от летнего разве что унитазом вместо дырки, а

действовал похоже – наполнялся и «вичорпивался». Зимний

туалет допускалось навещать только в холода. Летом же, если

бывал дома, дядя строго следил за регулировкой движения, а

также за наполнением драгоценной ямы. Каждого члена семьи,

направлявшегося к заветной двери летом, строго допрашивал:

«Ты помаленьку?! По-большому?!» – пока уже взрослая

пятнадцатилетняя Ритка не послала его от всего сердца – в то

время она посылала в задницу всех и уже заработала от любимого

дядьки кличку «шалава» – пока еще незаслуженно. Но все это

было позже, а пока семья, как и вся страна, ходила в баню или

мылась в тазу, а за нуждой бегала на двор, в дощатую будку, с

деликатным сердечком в щелястой двери.

Много лет эта будка, вернее, приливы и отливы ее сакральных

подземных вод тоже контролировались хлопотливым дядькой.

Начиналось с того, что он объявлял накануне: «Я заказал

ассенизатора». Все остальные называли этого просто:

«говночистом». Процедура совершалась почему-то вечерами, под

атласным покровом волшебно мигающей звездами тьмы. С

восторженным взвизгом отволакивались в стороны обе створки

ворот, и во двор медленно въезжала телега с бочкой, запряженная

в унылую, темной масти конягу, словно бы обмазанную тем, что

она возила. На телеге сидел говночист в рабочей одежде – то есть,

в несусветном тряпье последнего срока и назначения.

Телега оставляла за собой след на земле – желтоватую вонючую

струйку, по которой при желании сказочный Мальчик-с-пальчик

мог бы определить весь путь колымаги. Минут двадцать коняга с

телегой совершали бессмысленные челночные движения,

разворачиваясь и подлаживаясь в пространстве двора: телега

подгонялась задом так близко к нужнику, как только возможно.

При этом варварски вытаптывались копытами и колесами тетины

грядки с цветами. Если не считать начальных горестных воплей

тети Лиды, вся процедура проходила в торжественном молчании.

Содержимое выгребной ямы вычерпывалось сначала ведром на

веревке, потом деревянным черпаком с длинной ручкой… Разящая

вонь из распахнутой и бессильно повисшей на двух петлях двери

нужника мешалась с запахами флоксов, анютиных глазок,

жасмина и – если дело происходило весной – томительным

запахом особо душистой, известной на всю улицу кудряво-

фиолетовой сирени.

Считалось, что на улице Полины Осипенко живут состоятельные

люди, не в пример голытьбе района Иерусалимки, куда часто

бегала Ритка играть – а она бегала всюду и везде считалась своей.

На Иерусалимке все были простые и бедные: и беспризорщина, и

ворье, и чокнутые всех мастей. Ленка, подруга Риткина – у нее

отца не было – говорила, что тот стоит на часах у мавзолея. И все

верили… Вечерами девочки играли у Ленки дома, под столом, там

перекладины такие были, плоские и широкие, удобно играть. За

столом – как в театральной ложе – собирались женщины:

мать сидела, бабка с шитьем, соседка на огонек заглядывала.

Сгущались сумерки, в комнате становилось темно, однако

женщины продолжали свою оживленную беседу. Однажды на

Риткин вопрос, почему, мол, в темноте сидим, Ленка шепотом

сказала: «Электричество!», и видя, что та не поняла, добавила:

«Деньги!»...

Коментарі

Очень рекомендую почитать эти строки любителям истории Винницы, да и вообще каждому винничанину.